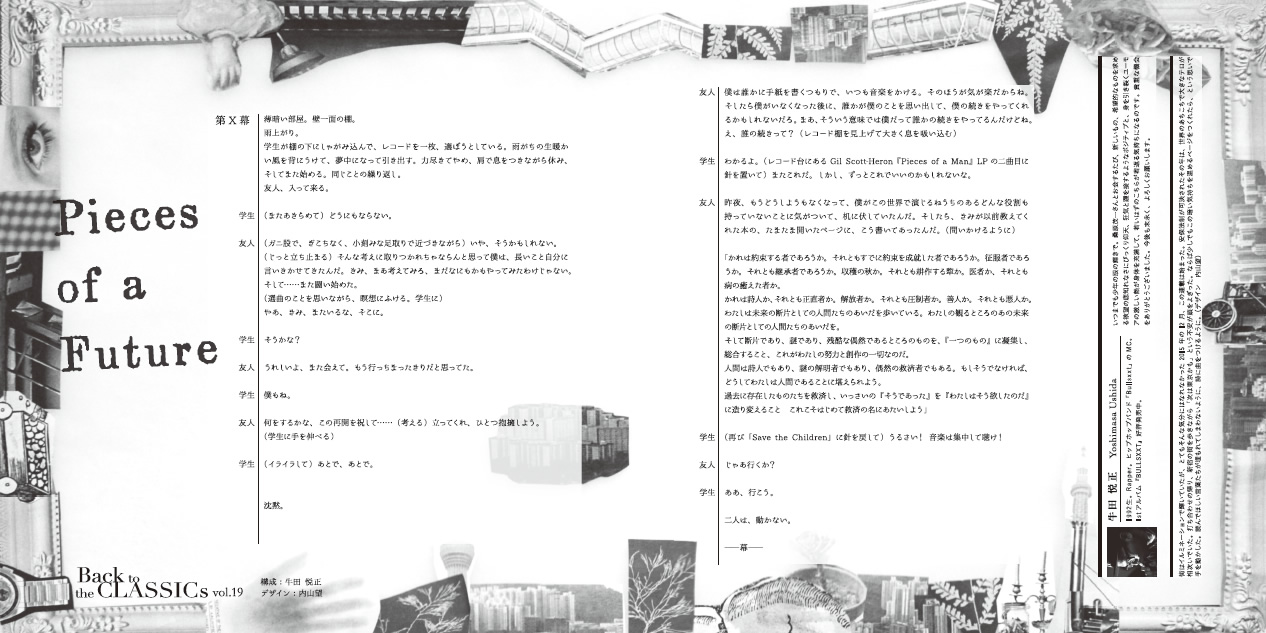

Back to the CLASSICs vol. 19 Pieces of a Future

第 X 幕

薄暗い部屋。壁一面の棚。

雨上がり。

学生が棚の下にしゃがみ込んで、レコードを一枚、選ぼうとしている。雨がちの生暖かい風を背にうけて、夢中になって引き出す。力尽きてやめ、肩で息をつきながら休み、そしてまた始める。同じことの繰り返し

友人、入って来る。

学生: (またあきらめて)どうにもならない。

友人: (ガニ骰で、ぎこちなく、小刻みな足取りで近づきながら)いや。そうかもしれない。(じっと立ち止まる)そんな考えに取りつかれちゃならんと思って僕は、長いこと自分に言いきかせてきたんだ。きみ、まあ考えてみろ、まだなにもかもやってみたわけじゃない。そして……また闘い始めた。やあ、きみ、またいるな、そこに。

学生: そうかな?

友人: うれしいよ、また会えて。もう行っちまったきりだと思ってた。

学生: 僕もね。

友人: 何をするかな、この再開を祝して……(考える)立ってくれ、ひとつ抱擁しよう。(学生に手を伸べる)

学生: (イライラしで)あとで、あとで。

沈黙。

友人: 僕は誰かに手紙を書くつもりで、いつも音楽をかける。そのほうが気が楽だからね。そしたら僕がいなくなった後に、誰かか僕のことを思い出して、僕の続きをやってくれるかもしれないだろ。まあ、そういう意味では僕だって誰かの続きをやってるんだけどね。え、誰の続きって?(レコード棚を見上げて大きく息を吸い込む)

学生: わかるよ。(レコード台にあるGil Scott-Heron『Pieces of a Man』の二曲目に針を置いて)またこれだ。しかし、ずっとこれでいいのかもしれないな。

友人: 昨夜、もうどうしようもなくなって、僕がこの世界で演じるねうちのあるどんな役割も持っていないことに気がついて、机に伏していたんだ。そしたら、きみが以前教えてくれた本の、たまたま開いたページに、こう書いてあったんだ。(問いかけるように)

「かれは約束する者であろうか。それともすでに約東を成就した者であろうか。征服者であろうか。それとも継承者であろうか。収穫の秋か。それとも耕作する犂か。医者か、それとも病の癒えた者か。かれは詩人か、それとも正直者か。解放者か。それとも圧制者か。善人か。それとも悪人か。

わたしは未来の断片としての人間たちのあいだを歩いている。わたしの観るところのあの未来の断片としての人間たちのあいだを。そして断片であり、謎であり、残酷な偶然であるところのものを、『一つのもの』に凝集し、総合すること、これがわたしの努力と創作の一切なのだ。人間は詩人でもあり、謎の解明者でもあり、偶然の救済者でもある。もしそうでなければ、どうしてわたしは人間であることに堪えられよう。

過去に存在したものたちを救済し、いっさいの『そうであった』を『わたしはそう欲したのだ』に造り変えること これこそはじめて救済の名にあたいしよう。」

学生: (再び「Save the Children」に針を戻して)うるさい!音楽は集中して聴け!

友人: じゃあ行くか?

学生: ああ、行こう。

二人は、動かない。

一幕一

1992 生。Rapper。ヒップホップバンド「Bullsxxt」のMC。1st アルバム『BULLSXXT』を10/18 に発売予定。著書多数。

いつまでも少年の眼の輝きで。桑原茂一さんとお会するたび、新しいもの、希望的なものを求める欲望の底知れなさにびっくり仰天、狂気と踵を接するようなポジティブと、身を引き裂くユーモアの激しい熟が身体を充満して、若いはずのこちらが若返る気持ちになるのです。貴重な機会をありがとうございました。今後も末永く、よろしくお願いします。

街はイルミネーションで輝いていたが、とてもそんな気分にはなれなかった2015年の12月、この連載は始まった。安保法制が可決されたその年は、世界のあちこちで大きなテロが相次いでいた。打ち合わせの帰り、新宿の街を歩きながら「次は東京かも」という不安が頭をよぎった。ならば少しでもこの暗い気持ちを温めるページをつくれたら、という思いで手を動かした。読んでほしい言葉たちが埋もれてしまわないように、詩に曲をつけるように。(デザイン内山望)

序にかえて

もともと肖像は、死に打ち勝とうという野望から生まれた。したがって、それは同時代人よりも後世に向けて作成される。当のモデルが永遠に消え去ってしまっているのに、描かれ、彫刻され、あるいは写真に撮られた多くの顔が、われわれの生活の中でかなり多くの場所を占めている場合があるが、この点を考えてみると、そうした試みはなんら虚しいものではないものではないとわかってくる。すべてを破壊する時間に対して、人間はイメージで対抗するのだ。

その好例として、わたしがかつて非常に惹きつけられた、ベラスケスの筆によるフェリペ・プロスペロ王子をモデルにした肖像を私は思い起こす。描かれているのは当時興隆を極めたハプスブルク家の世継ぎとなる少年であるが、白い老犬がぐったりと顎をかけている臙脂がかった椅子に力なくもたれかけた右手、不気味とも言えるくらいに青透明の顔、黒々としているのに輝きがない両眼、そして彼の背後でぽっかりと口をあけた影の深淵は、このモデルが早くしてこの世を去ることになることの徴候を示し、その状態を生のまま閉じ込めているかのようだった。それのみにとどまらず、そのモデルの現在はもちろん、過去、そして未来までをも作品中に封じ込めている。こうしてみると、後世にフーコーに論じさせ、ピカソに自らの絵画論を発展させるに至った「ラス・メニーナス」以上にベラスケスの芸術の力量を表す一枚である、とわたしは思っている。

この作品を見たわたしは、これこそが「古典」と呼ぶに相応しいものなのだ、と感じた。なにがいったい古典なのか、その問いに簡単には応えることは能わない。ただ、わたしが好むかつて生まれた文章、絵画。音楽などーそれがはたして「古典」というべきかはさておいていてもこのように、現在、過去、未来が丁寧に織り込まれ、いまにそれを伝えるものだと思っている。

翻って、今流行りの小説。興味深い綴じ込み付録のある雑誌など、現在では全世界のいたるところに便宜的に「本」と呼ばれ流通している有象無象の紙束に触れることもたしかに刺激的なことではある。そしてその中から自分の好みの一冊を選び出し、「趣味」として消費する、これも悪いことではない。ましてや出版社で働く身としては、自分が流通させた本が誰かの趣味に合う大切な一冊となることは大変に喜ばしいことだ。ただ。自分の手がけたこの一冊がはたしてどのくらい後世まで興奮を持続させた状態で読み継がれるのか、という不安になることがしばしばある。

そうした不安を出版社で編集を生業にしている先輩に吐露したことがある。しかし、そのことばを大仰に取り合ってくれるには至らなかった。商業出版である以上、古典を現代向けに調理して、いかに多くの人に読んでもらうのかがおれたちの仕事だ、そうだ。それもわかる。なにせ古典とはそういうものであり、何度でも再生産され読み継がれるものだからだ。しかし、わたしはこの話を聞いてもどこか居心地の悪さを感じたままであった。

その後、寝苦しい夜に布団で悶え一睡もできずに朝な行く先へと向かい、朝霧の少しじめじめとしているが居心地もよいなかで日の針に肌をつんざかれたとき、ふと思い出した。ある偉大な作家がいたとして、その手が書き終えた将来に至るまで人類の遺産となるような著作もわれわれが今照り付けられているこの太陽のもとで生まれたのだ。ということばを。それがわたしの敬愛するシャトーブリアンによるものか、好んで聞いていた音楽の一節で歌われたものか。はたまた酒宴の席で冗談交じりに口から零れたものかはよく思い出せないが、そんなことはもはやどうでもよく。このことばの示すことがらがつねに真であることには違いなく、未だ出会っていない未来の古典も、いずれまたこの太陽のもとで生まれるのだろうということの期待に胸躍らせてくれる。もしかするとそれはわたしの筆によって生み出されるかもしれないし、残念ながらそうではないのかもしれない。しかしまだ太陽が天上で照らし続ける限り、いつでも新たな古典と出会い、その過ぎし日に思いを馳せ、あるいは新たな古典がまた生まれることもあるだろう。ひねもすそんなことを考え、自分を照らす日を眺めてみる。

影。人生の道は東から西へ進む、とひとは言う。子どもは朝日を背にして歩き、その背丈は小さいが、自らの前にある大きな影に向かって進む。古典の誕生を見守ってきた太陽を思いながらわたしもいつも大きな影に向かっている。そこは約束と脅威がぽっかりと口を開けている洞窟でもあるが、わたしを含めた行く末のまだ見えない子どもを待ち受ける期待のイデアもそこにはある。

古典を照らす日に当てられた者たちがこの思いつくままに書いた駄文を読んでくれたことに感謝する。そして。いずれまだ見ぬ古典を同じ日が照らすことを信じ、今日もまたひとたびの眠りにつこう。またいずれ逢うときまで。この日のもとで。

1993 年生。埼玉県出身。現在は出版社に勤務。大学時代にドグマ人類学に魅せられる。現在も働きながら本に触れることで、気力を保ちながらなんとか生きている。

わたしはここ二回にわたって、文章を掲載していただきました。書かせていただいた期間は短かったのかもしれませんが、「筆の跡暫しもとどまり、松の葉の散り失せざらんかぎりは、万世の春、千歳の秋を経ども尋ねるものあリ」ともいいます。その誰かに、そしてなによりも、わたしのいたづらな文章を掲載することを許してくれたやむごとなき人たちに、千歳、万世を経るまで残る深い感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。

終わり/また始めるために

Das ende / Pour commencer encore

「私はこの世ではとらえられない。何故なら私は、未だ生まれざるものたちのもとに。そしてまた死せる者たちのもとに住んでいるからだ」パウル・クレー

「あの音楽はとってもとおくから聞こえてきたけど、でもあたしの心の中のふかいところでひびきあったもの。時間ていうのも、やっぱりそういうものかもしれない。」ミヒャエル・エンデ『モモ』

私たちは一刻一刻が瓦礫になりゆくのを何もできずに見ているほとんどの時間、成就することのない夏の夜の夢を氷河の下に凍らせたまま生きている。

夏がくれば、大河の溢流は澪を失い、光線が突き剌す瓦礫の山は万状の星屑となり、覆われたイメージは万華鏡のように飛沫を走らせ、抗う者の視界を埋め尽くすだろう。歴史は詩人となり、私たちにはただ見るこーそれは読むことと書くことでもあるーだけが。残される。

星が、人に絵を描かせたのかもしれない。

星と星の繋がりならぬ繋がりを、はじめて指でなぞったのはだれだろう。

宙空に手を伸ばしたのはなぜだろう。愛する人がそこに「いない」ということを知り、忘れえなくなったのは、いつのことだろう。

甲板。携帯ラジオ。カンテラの灯り。

「カシオペア座には二つの超新星残骸があって…」

それは今そこにいないはずの星の光だ。星までの距離があまりに遠く、その光が、私たちの目に届くまでに何千年もかかるから。

錨を下ろしながら空を見上げる。紅い綿の壁は溶けて、太陽は違うどこかを照らしにゆく。分厚い雲は黒く色を変え、標となる星は隠されて見えない。

ここはいつも嵐の最中だ。船体は忽ち狂飆に噛み千切られるように軋む。

吹き付けるあからしま風は、あからさまに舳の真表から船を押し流そうとする。

夜が深まるにつれて、風雨は弱まることを知らず、いっそう行方知れずになる。倉口の奥から、誰いうとなく懐かしい歌が歌われ始める。冒険の悦びをうたう歌だ。彼らもいたことを、ふいに忘れそうになる。

こんな天候は特別なことではない、日々目の前に広がっているのは、よく似た眺めだ。船に乗らない人間にとっても、そうではないか。

幾重にも重なる黒雲のあいだに、瞬間、一つ、二つの光が見える。

雨なのに星が見えるものかしら、と、あなたが言う。

セント・エルモの火だ。と、私が言う。

どっちだっていい、と。あなたが言う。

二人とも見ていたのはたしかなのだから。と、あなたが笑う。

はじめは恐怖を紛らわすためだったかもしれない彼らの歌は、いつしか楽しげな調子のものではなくなっている。故郷に帰れない胸懐をうたう歌が聴こえてくる。

歌はうっとりと溢していく。

雲は漸う色を失い、棚引き。ひらいていく。

私はあなたの手を取らない。あなたがそれを望んでいないのを知っている。

私は空を指差して、あれがカシオペアだ。と言う。見ることの恍惚だけが、残される。

カシオペイアを追い掛ける彼女の目には円形劇場の廃墟が映っている。今はだれもいないその舞台で、かつてだれかが踊っていた。いずれ私たちがいなくなるその街でも、だれかが踊り続けるだろう。

それが救済なのだと言えば笑われるだろうか。救済は、まさにそれが救済であるがゆえに、訪れたことを知ることができない。予言は何度もそのようにして行われ、当たらずに、忘れられていったのかもしれない。

凪。

こんな風に静かな海の方が珍しい、とあなたが言う。

半島の沿岸に街が見える。

「家が遠く見えるね。」

二人は未来にも互いにもすっかり背中を向けたまま、振り向いて眼差すこともできずに、後ろ向きに引き摺られていく。瓦礫は次第に雪のような時の粒子に白く覆われて見えなくなる。

これは間隙について語られたものだ。愛を冷たい石の筐に横たわらせたら、毛布をかけて、蓋をする。子守唄は転びがちな祝婚歌となり、鎮魂歌となる。

当たってはならない予言と、明らかな破局が凌ぎあい、欲望の留保と、触れようとする手が忍びあう。

そんな間隙を縫い合わせるように、ダンスは星の時間をたたえてゆく。

レターボックスの埃が取り払われている。

来たみたい。

来たって、だれが。

わからない。でも、聴こえたから。

だれだろう。

だれであってもかまわないでしょう。

振り向いた顔は白群の光線を浴びて表情はわからない。

後ろ向きに家の方へ歩いていく。

夏はもうそこまで来ている。

二人の間に子どもはいない。

それでも。あなたたちは、未来の断片である。

ゆだちというバンドで音楽活動、アルバム『夜の舟は白く折りたたまれて』を全国リリース。音楽、小説、美術など様々な制作活動で試行錯誤。書物、蒐集、散歩、アナログゲーム、野球を好む。広島カープのファン。

Back to the CLASSICsに参加して、はや2年以上が経っていました。遠くまで連れて来ていただきました。ずっと誰かに向けて書いてきたはずなのに手紙だけはどうしても上手くなりませんが、何をおいても、桑原さん、ありがとうございました。

そして読書の皆さまをはじめ、関わってくださったあらゆる皆さま、ありがとうございました。私たちはそれぞれ次の港へ向かいます。またいずれ、必ずどこかで。

新しい時代の映画監督たちのために

映像のデジタル化によって、誰にでも映画を撮れる時代になったという噂は嘘ではない。映画の作り方を考えて欲しい。最良の教科書は過去の映画である。たくさんの映画を見てたくさんの表現方法を知ることは当然として。漠然と1000本の映画を見るよりも、10本の映画を徹底的に分析することで映画の技術は盗める。ただし、DVDでお気に入りの映画を何度も繰り返し見るだけでは充分じゃない。なぜなら。人間は自分が見たと主張する映画のほとんどを見逃すか忘れてしまっているからだ。そのため、カメラポジション。奥行きや空間の作り方。光、どういった環境音が鳴っているか、そして最も重要な役者の導線から台詞、人物関係と物語の構成(プロット)、いつどのようにカットが割られるかまで。画面に映るものを出来るだけノートに書き留めて分析することが必要になる。

次に、そのメモをしたノートと同じくらい詳しく脚本のようなものを書いてしまえば良い。脚本の指南書は参考にならない。はっきりとした映像と物語のディテールを立ち上げることに全力を注げばいい。ただし「悲しい」など感情を言葉で書くかわりに。カメラの動きや役者の身振りや台詞のやり取りを書くことで、音と映像で観客に伝える方法を探ること。そして、出来上がったオリジナルの脚本のようなものを仲間達と共に手にし、その一字一句をどうにか映像として実現する方法を探る。撮影された素材を丁寧にパソコンの映像編集ソフトで編集するとき、素材と素材が繋がることに驚き感動する。最後に、出来上がった映像は誰かに見てもらうことで映画として完成する。およそこのような手順で。本当に誰にでも映画は撮れてしまう。

しかしながら誰にでも映画を撮れる時代という、その楽天的な噂の響きを裏切るかのように自体は進んでいる。産葉としての映画は危機に瀕し、誰も映画監督になる方法を分かっていない。かつて映画監督とはいわば職人であり、映画会社の撮影所(スタジオ)で助監督として経験を積み、現場のなかで教育されることで、映画監督になることが出来た。けれとも、このスタジオシステムはテレビが登場する1950年代頃に世界中で様々な理由の下に崩壊してしまい、以降、映画の作り方から配給の仕方、ましてや映画という概念自体までもが大きく変わっていくことになる。システムとして機能しなくなった映画産業では、監督の権利は尊重されなくなり、まともに監督を育てることも出来なくなってしまった。いま映画という文化は、それでも映画を続けたい野蛮な人たちによって辛うじて支えられているとしか言いようがないものになっている。それゆえに、誰にでも映画を撮れる時代という文言を掲げているのは、数十万円するカメラを売りたい家電量販店の連中でもない限りは。大人たちの一種のアイロニーとしてそれが口にされることは少なくない。

映画の未来に誰もが悲観的なのはなぜか。誰でも映画を撮れる時代が、未だに新しい映画の観客を生むことか出来ていないのは、新たな時代にふさわしいドラマツルギーを発明出来ていないからではないか。結局のところ、少しでも映画を撮ろうとすれば誰でも分かるように、映画で物語を語ることはものすごく難しい。先に述べたスタジオの時代に作られた映画のことを映画の世界では、しばしば古典的な映画と呼ふが。それは何よりも豊かに物語を語る映画のことであり、その時代には幾つもの物語を語る技術をそれぞれの職人がシステムとして自然に共有していた。物語の語り方(ドラマツルギー)は、時代のリアリティの変化を受けながら少しずつ受け継がれ育てていかなければいけないものであったはずだが、もしかすると日本映画は、スタジオの崩壊とともに、いつの間にかドラマツルギーの精神を失ってしまったのかもしれない。なぜ日本映画のほとんとが、可愛いアイドルを見せるためだけの青春映画か、マンガ原作の子供向け映画か、おじさん向けの古い物語を語る映画しかないのか。多様性という時代の標語に矛盾するかのように。なぜ日本映面ではありきたりの古い物語しか語られないのか、それは一面では、わたしたちが過去に囚われやすい人間だからでもあるのだが。自由はそこにない。かつて映画は新たな物語を見せてくれる自由のための装置だったのではないか。

世界中で圧倒的に評価されるスタジオ時代の巨匠たち。小津安二郎や溝口健二、成瀬巳喜男等の映画はいまでもドラマツルギーとして新しい。新たな時代の映画を作るために、失われた映画の使命を取り戻すために、もう一度古典的な映画からやり直す必要がある。そのための技術的な困難は解消されてきた。志のあるものが新たな物語を語り始めるときが来たのである。

1992 年生。大学院生。監督作『人間のために』が第38 回ぴあフィルムフェスティバルに入選、現在「青山シアター」にて配信中。理論研究と作品制作を往復しながら、芸術と政治の関係を組み替える方法を探究している。

世の中への不信感に苛まれていた数年前にBack to the CLASSICsの連載を見て驚いたことを覚えている。難解というよりも人を惹き付けて考えることを促されるような書物の言葉たちを、こんな時代に堂々と引用して載っけてしまう大胆さに。その後、まさか自分が牛田くんたちと友達になり、この紙面に参加するとは思っていませんでした。反時代的な闘いを共に続けられたことを光栄に思ってます。

Back to the Future.

船長、桑原茂一さんと出会ったのは3年前だった。牛田くんと内山さんと僕は解散したSEALDsという集まりの仲間で、デモをやっていた頃にdictionaryでインタビューをして頂いたのがきっかけだった。

その時のことは今でも覚えている。インタビューをして頂いている中で政治・デモにかかわる話だけではなく読んでいる本や、好きな音楽の話をしていると、相槌として漏れ出てきていた桑原さんの数々の話に、僕らはかなり興奮したのだった。ブロンクスでヒップホップがまさに産まれた時のアフリカ・バンバータのライブを見ていた話を皮切りに、汲めども尽きぬ音楽の伝説上の物語を実際に聞いてしまったような気がした。そのインタビューから興味を持って貰えたのか、このdictionaryで紙面を使って好きなことを書けるという、身に余るような機会を頂けることになった。

“Back to the CLASSICs”。本当はBack to the Futuresという若干微笑んでしまいそうな名前にもなりそうだったこのタイトルは、インタビューの時に僕らが話してたジャン=ピエール・デュピュイという哲学者が書いていたこと一破局がやって来る未来をくいとめるために今この時に未来を呼び起こすという主題と、ヒップホップのDJたちが過去の無数のレコードからクラシックを見つけ出してフレッシュな音を聞かせてくれるようなイメージが交差して生まれた。過去と未来を繋ぐこと。過去のクラシックから未来を作り出して行くこと、本やアート、そして何よりも音楽を導きの糸として。それが始まりからのテーマだった。

第一回は、未来にやって来る破局を人々に信じさせるためにノアが未来の出来事を演じ、それに気付かされた人たちか洪水を回避するために方舟の建造を手伝うため仲間に加わっていく場面を引用した。もしかすればそんな物語をなぞるように、牛田くんと僕が文章を書き、内山さんがデザインをする三人で始まったこの試みは、一人また一人と心強い信頼出来る仲間を増やしていった。音楽。本、アートが好きな者同士の不思議な繋がりが出来ていった。

“Back in the days when I was young” 一話を過去に飛ばして自分の高3の受験前。戻りたくはない寄る辺なく一人ぼっちでブルーな頃。レコードとCDが嘘みたいに充実していたある図書館を見つけた。ところ狭しと並んだ聞いたことのない未知の音楽の一つ一つを手に取って試聴機で聞く、その時だけは幸せな気持ちになれた時のことを不意に思い出す。いつしか入り浸るようになってあらかた聞いてしまうと、民族音楽や実験的なノイズ音楽などを聞くことがカッコいいという恥ずかしい価値観が謎に宿っていた。その流れで本棚にひっそりとあったギリシャの現代音楽家ヤニス・クセナキスという人の本を見つけて借りた。全く内容は理解出来なかったのだけれど、終わりの方の頁に手紙、というかルーズリーフが挟んであり、そこにはマニアックなノイズ、アンビエント、フリージャズといったミュージシャンの名前が沢山書かれてあり「こんな音楽が好きな方がいたら連絡下さい。話せたら嬉しいです、気長に待ってます。」とメールアドレスが書いてあったのだった。セレクションのやばさにぜひ友達になりたいという気持ちと同時に、何だかやばい人なのではないかと悩んで結局びびって連絡は出来なかった。本を返した後にまた見るともう手紙はなかった。

それはずっと心残りで。それでもあの図書館で同じように孤独に。でも幸福に音楽に耳を傾けている誰かがいることを知った時、自分は一人ではなかったのだという感覚を初めて覚えた気がした。

今でもふとあの手紙の人に連絡すれば良かったと思う時がある。でも、不思議とすでにもう会えているような気もする。一人だけどいつしかもう一人ではない、あの感覚を想う。SEALDsから、このdictionaryで出会った人びとに。これから出会うかもしれない誰か、私たちが作り残したページを読んでくれる人たちに、ノアの方舟を作るために夜ごと訪れる仲間のように。そして偉大すぎて恐縮だけれど、桑原さんに出会った時にも。音楽を心から愛し、大切に選曲した音楽を繊り上げ、ウルフマン・ジャックの伝説の海賊放送に感助した原体験から、今でも毎週Pirate Radio をブロードキャストしているという話を聞いた。その海賊船から流れる音楽に耳を傾ければ。誰もが洪水をものともしない方舟のように未来へと乗り出していける。

過去に耳を傾けることから。未来を始めること。そんなことをテーマに2015年から続けさせて頂いたこのBack to the CLASSICsは今回で一度、句切りとさせて頂きます。「未来を明るく照らす知恵の辞書」という言葉の方舟を作る一員として手伝わせて頂いたことに、船長。桑原茂-さんと、今まで読んで下さった全ての皆様に心からの感謝を捧げます。この紙面が過去になった時、いつか必ず、またどこかで。

“Once again,Back is the Incredible”

1989 年東京生まれ、音楽の好きな青年。大学院生。F e t h i B e n s l a m a 、フランスのムスリム系移民の研究。本を読み、良い音楽を掘り進め探す毎日。

この世界にはいつでも美しい音楽が生まれていること。どんな時も、今も新しく。それと同じようにまた、遇去に生まれた無数のClassicsが。その音や言葉をまた時の中に解き放たれることを待っている。まだ来ない未来の断片のようにして、それはいつでも

耳を傾ければ聞こえてくる。それがある間は大丈夫。暗い中でもくちずさんでいれば進んでいける。船長に導かれて。この自由な紙の上で辞書を編む一人になって学んできたことはそのことだった。らたまいしゅう!それともまたいつか来るある日に。:】